Este Blog é uma parte de minha multipla-intensidade, "fragmentos significativos" de mim mesmo. Poesia, arte, música, literatura e psicologia são partes indeléveis que me constituem e trans-formam, mas não há como dizer quem sou sem expôr o que me move e me inunda o ser. Sou aquele devir infantil que nunca esqueceu da bicicleta nem da ingênua pureza da vida. Sou aquele adulto ocupado num devir psíquico buscando achar perguntas as repostas de tantas intensidades. Viver é Recriar!

sexta-feira, 10 de dezembro de 2010

sábado, 4 de dezembro de 2010

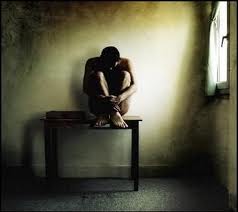

Loucura

Eduardo Galeano conta a história de um louco que vivia na praça de uma cidade qualquer da América Latina. Vivia ali o pobre homem cercado por seus silêncios. Era um louco especial aquele. Conhecido por todo o povoado, passava seu tempo tocando um violão imaginário. Ninguém se aproximava dele; com ele ninguém falava. Era, apenas, o "louco do violão" cujos acordes imaginários nunca foram ouvidos. Até que um cidadão, compadecido daquela imagem muda, abordou o louco. Consta que conversaram longamente; que trocaram idéias e que se surpreenderam. O cidadão, então, resolveu presentear o louco. Por óbvio, escolheu um violão de verdade e o ofereceu no segundo contato. Nosso personagem, então, emocionado, agradeceu o presente e disse: "Muito obrigado; agora eu tenho dois."

Esta singela história guarda em si alguns ensinamentos quanto a loucura: primeiramente cabe identificar que os ditos loucos possuem o direito ao espaço público, as praças. Segundo que é possível criar vínculos entre aqueles que consideramos “normais” e os outros prisioneiros de seus delírios. Por fim, a resposta do louco do violão mostra que não temos o direito de “normalizar” aqueles que escutam os acordes que não escutamos.1

A idéia da história é simples, mas a sua mensagem ou moral da história, beira a ficção. A doença mental, longe de ser tratada como um desequilíbrio causador de sofrimento, foi, e é ainda, tida como uma ameaça a ordem moral e social, logo passível de confinamento e exclusão. Nas sociedades tribais era comum vincular o louco a alguma possessão demoníaca, idéia recorrente também na antiguidade clássica. Nem sempre, no entanto, foi delegado a ele o status de excluído. Em algumas sociedades tribais ele era até visto com um certo destaque por possuir a “mensagem dos deuses”. Na sociedade ocidental, no entanto, ele ocupou o lugar deixado pelos antigos leprosos outra parcela de doentes excluídos do convívio com os sãos.

Os antigos leprosários, onde eram depositados aqueles que tiveram o seu destino traçado pela doença física, deu lugar no século XVI a toda espécie de excluído da sociedade: mendigos, criminosos, prostitutas, doentes mentais, etc.

De acordo com Foucault (1997), só a partir de séc. XVII é que o louco passa a ser reconhecido e tratado enquanto tal. Inicialmente, era tratado como sujeito social insano, não dotado de razão. Posteriormente, quando a loucura passa a ser objeto para o conhecimento humano, ela se torna doença mental ao final do século XVIII. A psiquiatria surge, então, historicamente, filiada a uma prática social sistemática de reclusão de incapazes por um lado e por outro a um saber médico positivo que buscava a solução para um mal que afligias as pessoas.

De acordo com Foucault (1997), só a partir de séc. XVII é que o louco passa a ser reconhecido e tratado enquanto tal. Inicialmente, era tratado como sujeito social insano, não dotado de razão. Posteriormente, quando a loucura passa a ser objeto para o conhecimento humano, ela se torna doença mental ao final do século XVIII. A psiquiatria surge, então, historicamente, filiada a uma prática social sistemática de reclusão de incapazes por um lado e por outro a um saber médico positivo que buscava a solução para um mal que afligias as pessoas. Atrelada aos paradigmas científicos da época, a psiquiatria desenvolve-se a partir de um empenho classificatório nomeando e diagnosticando os doentes que já no final do século XVIII são separados dos demais excluídos da sociedade mantendo, no entanto, a segregação; isto é, a separação destes nos manicômios e hospícios.

Embora mais de 200 anos tenham se passado, a lógica da exclusão do louco, débil ou diferente prevaleceu na subjetividade e no imaginário social. Aceitar um louco que vive a beira de uma praça com um violão imaginário em nossos dias é quase tão insano quanto a insanidade que o aprisionou a um mundo paralelo. Esse pensamento se deve mais a um princípio moralizador impresso no senso comum do que o sentido real do fato.

Na França, Philippe Pinel organizou a loucura em torno da psicopatologia. Esse tratamento, datado de 1809 é conhecido como “tratamento moral” por se basear na reeducação de maus hábitos ou vícios entendidos como excessos e causadores da loucura. Caso o tratamento não tenha sucesso são indicados recursos alternativos como banho frio para “refrescar seus espíritos ou suas fibras”; sangue fresco para renovar sua circulação perturbada e a técnica da agressão física que procurava provocar no paciente impressões vivas para modificar o curso da sua imaginação. Sucessores de Pinel como Leuret2 utilizava a ducha como forma de punição: “não se deve mais aplicá-la quando o doente está “excitado”, mas quando cometeu um erro”. Durante as sessões de duchas geladas, Leuret forçava seus “pacientes” a confessar que sua crença era apenas delírio. Nessa linha, a máquina rotatória onde se colocava o doente a fim de amainar seus espíritos delirantes, foi utilizada no século XIX como forma de punição a cada manifestação delirante. O doente era colocado na máquina até o desmaio.

As sanções impostas a partir do estabelecimento da psicopatologia tinham que seguir imediatamente a qualquer desvio em relação a conduta “normal”. O saber médico, atrelado aos princípios da normatização social criaram distorções perigosas ainda no século XIX que reverberaram até meados do século XX3. A polemica da eletroconvulsoterapia (ECT) é até hoje questionada sobre os fatores terapêuticos de tal procedimento além do fato dela também ter sido usada como sanção punitiva em muitas ocasiões.

O moralismo demonstrou ter prevalecido sobre a atenção ao doente, bem como a falta de reconhecimento das dificuldades de tratamento, no sentido de valorizar-se também outros métodos. Isso acabou resultando num fechamento teórico, muito bem intencionado, pois parecia prometer a cura, e numa conseqüente tendência ao aprisionamento da loucura.

Foucault (1996) refere-se ao hospital psiquiátrico como sendo um lugar que não exclui os indivíduos mas que “liga-os a um aparelho de correção (...) de normalização dos indivíduos (...) Mesmo se os efeitos dessas instituições sejam a exclusão do indivíduo, elas têm como finalidade primeira fixá-los as normas, as regras, aos hábitos sociais (...) Trata-se, portanto , de uma inclusão por exclusão.

Para Foucault (2000), os manicômios não tem vocação médica alguma; não se é admitido para ser tratado, mas porque não se pode ou não se deve mais fazer parte da sociedade. O internamento que o louco recebe não põe em questão as relações da loucura com a doença, mas as relações da sociedade consigo própria, com o que ela reconhece ou não na conduta dos indivíduos.

Não seria possível pensar uma sociedade sem loucura; trata-se de uma produção social negada enquanto lhe sendo parte. A loucura como o estigma maior da anormalidade cumpre o lugar das “indecências da normalidade”, os não-lugares por vezes ocupados por poetas ou artistas que devem, necessariamente, compor as maledicências sociais. O que seria do normal se não houvesse os “anormais” a quem pudessem referir como falhos, vis, indecentes e insanos? Ou, o que seria da polícia sem o bandido, do estado sem o povo ou da regra sem o impulso? O que existe como princípio resguarda o seu contrário.

Para Pagot (2000), a loucura em suas relações com o social assume um lugar que se pode chamar o de uma presença excluída ou de uma exclusão presentificada. Ser um sujeito normal é estar circunscrito aos lugares e territórios autorizados, assumindo comportamentos ditos homogêneos e qualquer modo dissonante de existir ou gesto não encontrará receptividade. Essa categorização garante a inclusão; no entanto, ela não dá espaço a diferença. Na música de Raul Seixas, “um sujeito normal fazendo tudo igual”.

O louco sofre pela desrealização e o alheamento, sua sina é por demais sofrida para ser relativizada ou minimizada como um problema de maus hábitos. Como toda a doença, ela anuncia e denuncia um desequilíbrio que tanto pode ser físico, quanto mental, social, espiritual, etc. O louco no seu delírio expõe, não só a sua fragilidade, mas todas as mazelas de uma sociedade que é incapaz de enxergar a si mesmo, de valorizar o outro e de aceitar a diferença.

Em 1992 foi aprovada a Lei da Reforma Psiquiátrica no RS. A proposta era acabar com o modelo de asilamento então vigente por outra que buscasse resgatar a cidadania e o sentido verdadeiro da palavra saúde ao portado de sofrimento mental. Os donos dos “hospitais” psiquiátricos se levantaram contra a proposta e ainda hoje ressoam discussões que apontam a reforma como responsável pelo fim dos leitos psiquiátricos no Estado. No entanto, foi esta proposta que trouxe a possibilidade dos ditos loucos voltarem a tocar os seus acordes nas praças, a aprender e a ensinar, em seus diálogos com os “normais”, coisas sobre a sua singularidade. Mas, fundamentalmente trouxe a possibilidade da sociedade se reconhecer no outro valorizando o seu jeito de ser e a sua singularidade.

Em 1992 foi aprovada a Lei da Reforma Psiquiátrica no RS. A proposta era acabar com o modelo de asilamento então vigente por outra que buscasse resgatar a cidadania e o sentido verdadeiro da palavra saúde ao portado de sofrimento mental. Os donos dos “hospitais” psiquiátricos se levantaram contra a proposta e ainda hoje ressoam discussões que apontam a reforma como responsável pelo fim dos leitos psiquiátricos no Estado. No entanto, foi esta proposta que trouxe a possibilidade dos ditos loucos voltarem a tocar os seus acordes nas praças, a aprender e a ensinar, em seus diálogos com os “normais”, coisas sobre a sua singularidade. Mas, fundamentalmente trouxe a possibilidade da sociedade se reconhecer no outro valorizando o seu jeito de ser e a sua singularidade.1 Rolim, Marcos. 2005.

2 FOUCAULT, Michel. 2000, p. 83.

3 Sobre isso vale apena assistir o filme “A Troca” protagonizado por Angelina Jolie em que o seu personagem é recluso, junto a outras tantas pessoas, em um manicômio por ter cometido a loucura de discordar das instituições sociais estabelecidas.

Referências

FOUCAULT, Michel. História da Loucura. 5ª.ed. São Paulo: Perspectiva, 1997.

__________________. Doença Mental e Psicologia. 6ª. Ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2000.

PAGOT, Angela Maria. O cotidiano da loucura: palavras de inclusão e exclusão. Dissertação de

Mestrado. UFRGS. 2000.

PESSOTTI, Isaías. O Século dos Manicômios. São Paulo: Editora 34, 1996.

Rolim, Marcos. 2005

http://www.rolim.com.br/2006/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Itemid=3

Assinar:

Comentários (Atom)